© 2012 Musée du Louvre, Dist. GrandPalaisRmn / Thierry Ollivier

Au XVIIIe siècle, les pendules font la fierté de leurs propriétaires. Elles allient esthétisme et sophistication mécanique, l’un et l’autre étant également recherchés. La réalisation des boîtes est ainsi confiée aux plus grands bronziers, et Robert Osmond s’illustre particulièrement parmi eux entre 1750 et 1775.

© Château de Versailles, Dist. RMN / © Jean-Marc Manaï

Robert Osmond naît en 1711 à Canisy en Normandie. En 1735, il entre en apprentissage chez le maître fondeur Louis Regnard à Paris, avant d’être lui-même reçu maître fondeur en 1746. Il s’installe alors rue des Canettes, dans le quartier Saint-Sulpice sur la rive gauche, avant de déménager rue Mâcon en 1761. Son atelier a alors pris une certaine ampleur, et Osmond jouit d’une grande renommée parmi ses contemporains. Ses œuvres sont acquises à grand prix, et sa maison, dont il devient propriétaire en 1771, est celle d’un véritable bourgeois.

Robert Osmond fait venir de Normandie son neveu, Jean-Baptiste, en 1753. Celui-ci devient maître en 1764, et dirige un atelier non loin de celui de son oncle. Les collaborations entre les deux sont alors nombreuses, même dans la seconde moitié des années 1770, alors que Robert est retiré des affaires.

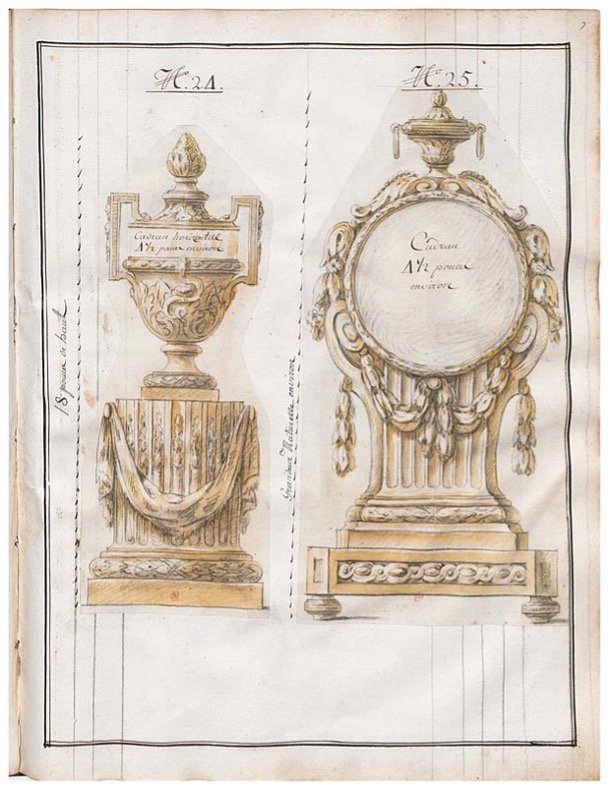

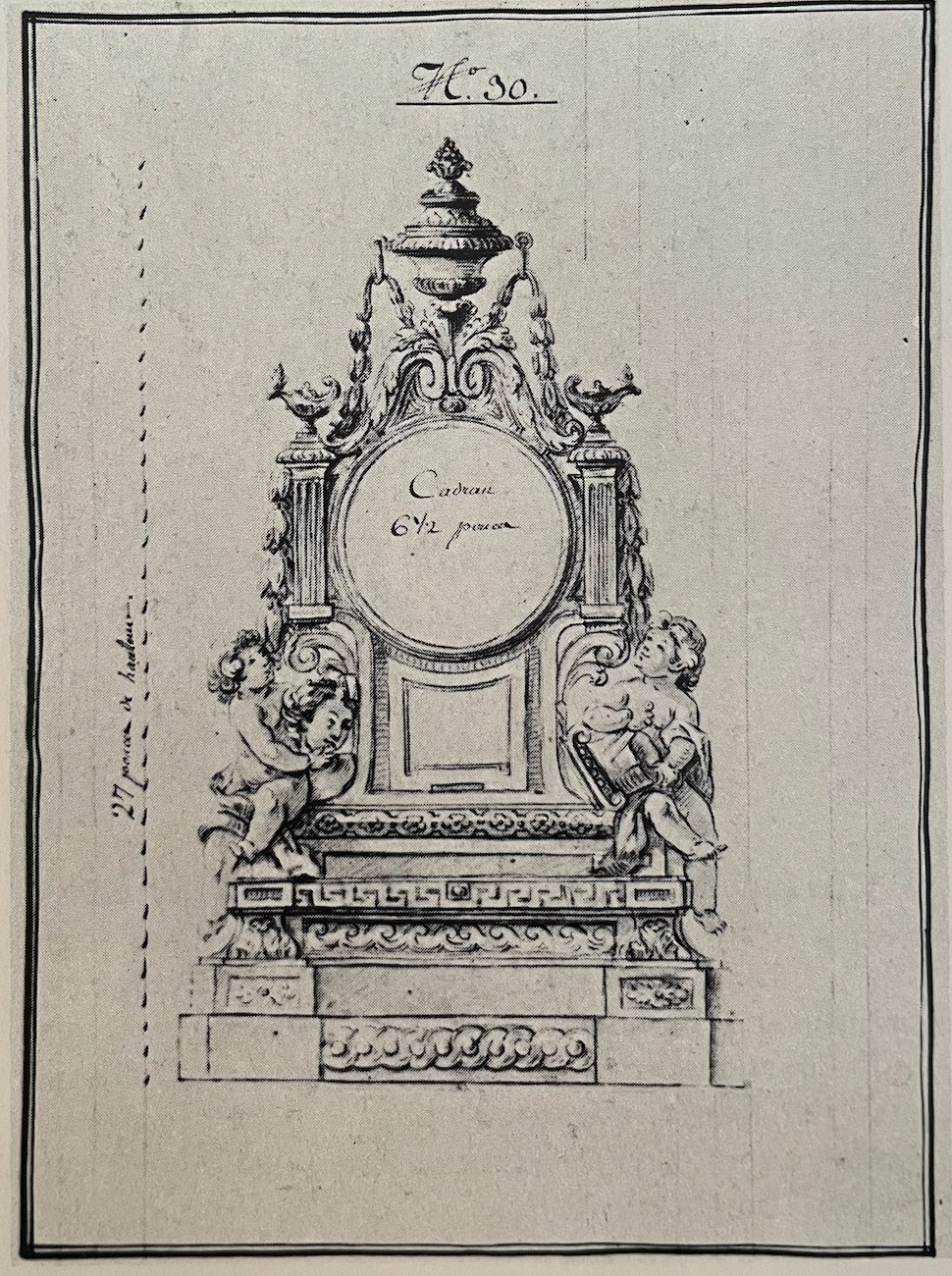

Osmond réalise divers objets de bronze : chenets, appliques, encriers ou pendules. Ce sont surtout ces dernières que l’on connaît aujourd’hui, et elles semblent avoir occupé la majeure partie de sa production. Osmond entretient ainsi des relations professionnelles avec les horlogers les plus importants du milieu du siècle : François Viger (1708−1784), Julien Le Roy (1686−1759), Ferdinand Berthoud (1727−1807) ou encore Jean-André Lepaute (1720−1789). Ces collaborations lui donnent accès à des commandes prestigieuses. Osmond réalise ainsi un cartel d’applique avec le concours de l’horloger du roi Jean-Antoine Lépine (1720−1814), livré en 1770 pour l’appartement du Dauphin à Versailles. Il réalise également des pendules destinées au financier Beaujon, au duc de La Vrillière, ou encore au duc de Belle-Isles. Ses modèles sont appréciés au XVIIIe siècle, et plusieurs fois reproduits : on connaît ainsi plusieurs versions de la pendule à L’Enlèvement d’Europe, ou des variations sur celle à la colonne tronquée surmontée d’un vase.

© Château de Versailles

Au XVIIIe siècle, les métiers du bronze sont partagés entre les fondeurs qui fondent et reparent les pièces de bronze, et les doreurs qui s’occupent de la dorure et d’autres travaux de finition, les deux professions revendiquant par ailleurs l’exclusivité du travail de ciselure. Osmond appartient aux fondeurs, mais s’occupe exclusivement du travail de reparure et de la ciselure. Il dessine également ses propres modèles, et l’on en connaît aujourd’hui plusieurs de sa main que l’on peut rapprocher de ses œuvres. Juré de sa corporation en 1756, Osmond s’engage particulièrement pour faire reconnaître la valeur du travail des fondeurs-ciseleur. En 1766, il signe une délibération de la communauté des fondeurs les obligeants à signer leurs bronzes et à déposer leurs modèles : il cherche ainsi à protéger leurs droits d’auteur, alors que leurs réalisations sont bien souvent copiées. Il est ainsi l’un des très rares bronziers à signer ses œuvres au XVIIIe siècle, d’un OSMOИD réalisé au poinçon. Seules quelques pièces de sa production portent cette signature, principalement réalisées entre 1765 et 1775.

Robert Osmond commence sa carrière alors que le goût rocaille règne sur les arts décoratifs. Il produit ainsi plusieurs pièces dans ce goût, les dotant parfois de figures sinisantes, ou bien reprenant encore la vogue des pendules à animaux, qu’il transpose avec l’Enlèvement d’Europe. Le bronzier se tourne rapidement vers le goût grec naissant, et produit des œuvres Transition mariant le goût Louis XV et des éléments néoclassiques. Il incline ensuite vers un goût grec plus affirmé, que l’on observe sur la pendule en forme de vase aux masques de lion du cartonnier de Lalive de Jully, ou encore sur la pendule à cadrans tournants issue des collections de la galerie Léage. Toutes ses productions, rocaille, transition ou néoclassiques, se distinguent par une simplicité de la ligne et un grand équilibre de composition.

Personnalité influente et estimée parmi la communauté des bronziers, Robert Osmond connaît un grand succès dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Passant du goût rocaille au goût grec, il adapte ses modèles tout en gardant une manière d’une grande délicatesse.

Bibliographie :

Jean-Dominique Augarde, Les ouvriers du temps, Genève, Antiquorum, 1996

Hans Ottomeyer, Peter Pröschel, Vergoldete Bronzen – Die Bronzearbeiten des Spätbarock und Klassizismus, München 1986

Pierre Verlet, Les bronzes dorés français au XVIIIe siècle, Paris, Éditions Picard, 1987

ERRATUM : Suite à l’observation de nos lecteurs attentifs, nous souhaitons apporter une rectification à l’Interlude de la semaine dernière sur Saint-Cloud. En effet, l’obus qui déclencha un incendie dans le palais en 1870 ne provenait pas du camp Prussien comme nous l’avons dit, mais a en réalité été tiré par les Français.